Du hast letztes Jahr dein erstes Bilderbuch veröffentlicht: «Ein Licht im Wald». Um was geht es im Buch?

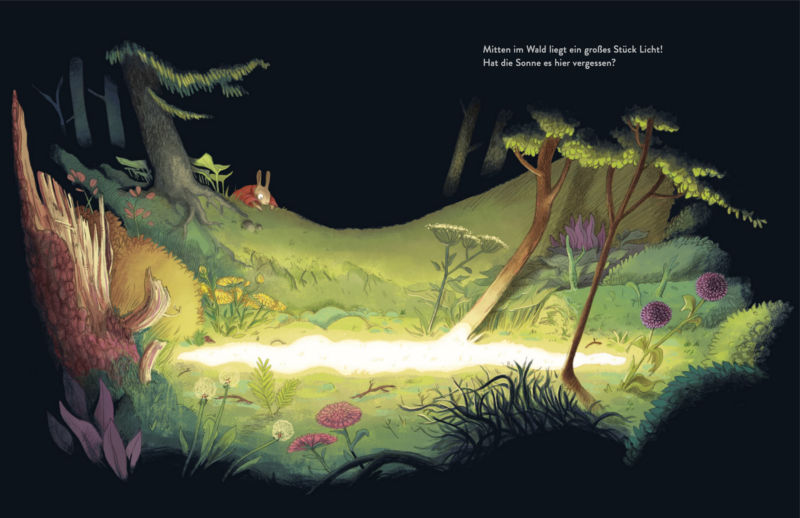

Es geht um ein Kaninchen, das auf dem Feld spielt und sich in seinem Spiel verliert. Es merkt nicht einmal, dass es in den Wald läuft und es dunkel wird. Plötzlich ist es Nacht. Verloren in der Dunkelheit entdeckt es ein Stück Licht, das die Sonne im Wald vergessen hat. Das Kaninchen sammelt das Licht ein und findet mit ihm den Weg durch die Nacht. Dabei trifft es auf andere Tiere, die auch gerne etwas von diesem Licht wollen. Es teilt das Licht mit ihnen, doch durch das Teilen wird sein Licht immer weniger.

Was stand am Beginn dieses Buches?

Von Anfang an ging es um das Haptische: Das Licht in die Hände nehmen können. Das Licht als etwas, das man weitergeben kann.

Das Licht war also dein erster Protagonist?

Zusammen mit dem Kaninchen. Die Beziehung zwischen dem Kaninchen und dem Licht war für mich der Beginn dieser Geschichte. Ich näherte mich durch meine Zeichnungen dem Kaninchen an. Ich habe mich bewusst erst einmal nicht damit beschäftigt, wie die Geschichte endet. Sondern ich fragte mich, was passiert mit diesem Licht, das das Kaninchen findet? Wie reagiert es auf das Licht? Und was fühlt es, wenn es das Licht findet und was, wenn das Licht durch das Teilen und Weggeben wieder kleiner wird?

Du hast auch mit Modellen gearbeitet. Eines davon ist im Moment im Gewerbemuseum Winterthur ausgestellt.

Ich machte Papiermodelle vom Wald, um ein räumliches Gefühl vom Wald und den Lichtstimmungen zu bekommen. Zudem stellte ich mir eine Bilderbuchseite wie einen Guckkasten vor: als Bühne. Wie bei einem Papiertheatermodell.

Neben dem Licht spielt in deinem Buch die Dunkelheit eine zentrale Rolle. Ohne die Dunkelheit würde das Licht im Wald nicht diese Leuchtkraft haben.

Besonders wichtig ist die dritte Doppelseite, die fast ganz schwarz ist. Einige Betrachter:innen empfinden es sogar als richtig unangenehm, dass dort so viel Schwarz ist. Und es stimmt schon: So viel Leerraum wirkt rein optisch drückend. Das Gefühl der Angst und der Dunkelheit wird durch die grosse, rein schwarze Fläche visuell nochmals verstärkt und auf die Betrachter:innen übertragen. Damit sie trotzdem nicht schnell weiterblättern brauchte es einen Kniff.

Welchen?

Ich habe auf dieser Doppelseite bewusst viel Text platziert, weil ich nicht wollte, dass die Eltern schnell weiterblättern, weil sie denken, es gäbe hier nicht viel zu sehen. Weil es auf der Seite viel Text zum Vorlesen hat, ist man gezwungen, auf dieser dunklen Doppelseite zu verweilen.

Du beschreibst die Dunkelheit als Leerraum. Ich lese das Schwarz aber gerade auch als Möglichkeitsraum.

Das ist es auch: Die Nacht ist auch eine Projektionsfläche für die Fantasie. Wenn ich als Kind Angst hatte von der Dunkelheit hatte ich eigentlich nicht Angst von der Dunkelheit, sondern vor den Dingen, die ich in der Dunkelheit vermutete. Die Nacht lässt sich mit dem eigenen Geist erforschen, ganz ohne Licht. Dies ist aber zugleich der Ursprung der Angst.

Eine Figur, die kein Licht braucht, ist der alte Hase.

Der alte Hase ist für das kleine Kaninchen eine Figur, die zeigt, wie es selbst sein oder werden könnte. Es ist eine Figur, die schon so viel gesehen hat im Leben. Sie kennt den Wald. Sie braucht das Licht nicht, um sich in der Nacht zurechtzufinden. Sie kann die Fantasie und die damit verbundene Angst annehmen, ohne zu werten.